requestId:68ac95159d3000.00791092.

中國網/中國發展門戶網訊“海洋命運共同體”“21世紀海上絲AR擴增實境綢之路”是為全人類謀福祉的宏偉倡議,在推進過程中能源領域重要性凸顯,是海洋高質量建設的重要方面。如何應對愈發嚴峻的資源危機已成為全人類共同的責任。2020年9月,習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上的講話中指出,“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于 2030年前達到峰值,努力爭取 2060年前實現碳中和”。2021年9月,在第七十六屆聯合國大會一般性辯論上的講話中指出,“中國將大力支持發展人形立牌中國家能源綠色低碳發展,不再新建境外煤電項目”。黨的二十大報告強調“確保能源安全”“加快規劃建設新型能源體系”。2022年,場地佈置國家發展和改革委員會聯合多部委印發《關于推進共建“一帶一路”綠色發展的意見》《“十四五”可再生能源發展規劃》,強調新能源開發。海上風能具有可再生、儲量大、分布廣等諸多優點,主要用于海上風力發電(簡稱“風電”),可為邊遠海島、海洋牧場等供電。海上風電是突破能源危機的重要途徑,是推動互聯互通和展開國際合作的良好契機,也是實現碳達峰、碳中和(以下簡稱“雙碳”)目標的重要支撐,具有一點突破、多極利好的現實意義。

掌握資源特征是高效展開海上風電布局的前提,但資源評估領域一直被歐美主導,不利于我國自主高質量發展。國際上,海上風能評估大體經歷了 4個階段:①有限觀測資料階段。Archer和Jacobson利用測站資料舞臺背板計算了全球近岸風能,但無觀測資料海域難以展開風能評估。②衛星觀測資料階段。遙感技術使得大范圍資源評估得以實現。張秀芝和徐經緯利用衛星資料計算了中國近海風玖陽視覺功率密度(WPD)。③數值模擬階段。數值模擬使得無觀測資料海域的風能評估得以實現。周榮衛等利用 MM5/Calmet模VR虛擬實境式對我國近海的風能展開了模擬分析,取得很好成果。④多資料融合階段。朱蓉等利用風能數據和測風塔數據,詳查了我國陸地和近海的風能,對于資源開發具有重要價值。

前人在資源時空特征分析方面作了大量貢獻,但在海上風電的布局活動佈置和選址方面仍面臨瓶頸。合理的資源等級區劃是“雙碳”目標下海洋新能源宏觀布局的決策的依據,是海上風電精準選址的核心所在。但傳統的風能等級區劃方案只考慮了資源特征,未兼顧環境風險和成本效益,且區劃結果固定不變,導致出現資源等級區域差異不顯著、難以滿足多樣化任務需求、部分月份不適用等一系列問題。以應對上述問題為牽引,本文首先梳理國內外海上風能等級區劃的研究進展,剖析傳統方案需要改進的地方,最后提出對策建議,以活動佈置期推動海上風電的產業化、規模化,助力“包裝設計雙碳”目標實現。

海上風能等級區劃研究進展

根據風能等級區劃方案考慮要素的完善程度,國內外的海上風能等級區劃主要劃分為 3個階段——初期探索階段、中期發展階段和相對成熟階段。各階段取得的主要成果、優勢與不足總結如下。

初級探索階段

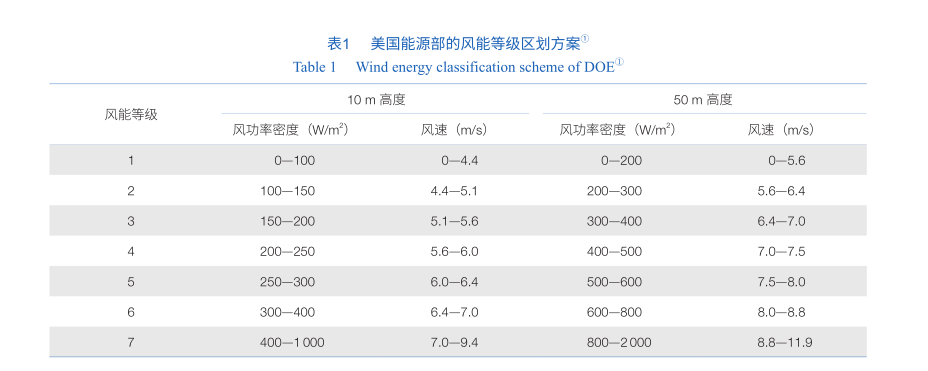

1981年,世界氣象組織發表了全球風能分布圖 ,按 WPD和風速將風能分為 10個等級。1986年,美國能源部(DOE)根據 WPD和風速將風能劃分為 7個等級(表 1)。2005年,美國國家可再生能源實驗室(NREL)根據 WPD 對全球海上風能展開了區劃,發現南北半球西風帶屬于最優的 7 級風能,中低緯海域為 4—6 級風能。相關研究主奇藝果影像要依據 WPD分別對中國廣東近海、遼寧沿海、連云港近海,以及巴基斯坦東南部、中國東部海域、中國近海的風能展開了區劃,對于海上風能開發起到了重要推動作用。整體來看,早期風能等級區劃采用的指標比較單一,主要考慮 WPD和風速。

中期發展階段

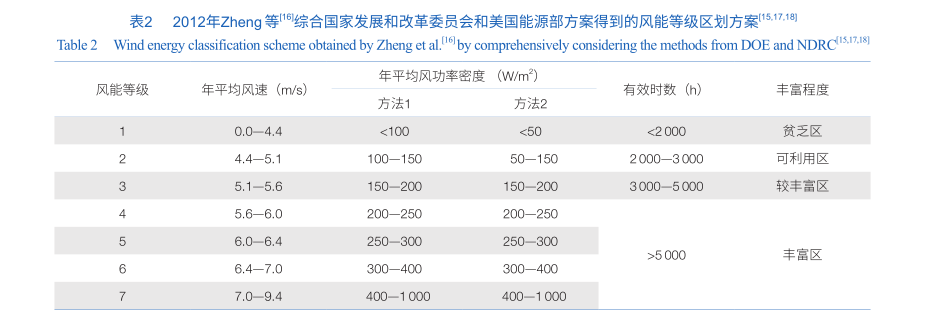

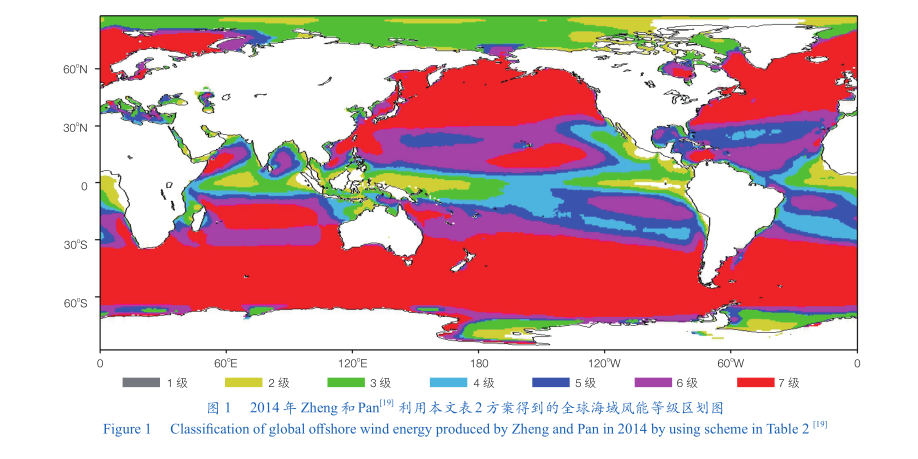

隨著評估能力提升,在風能等級區劃時可以考慮更多指標。朱瑞沈浸式體驗兆和薛桁、陳千盛考慮 WPD、有效風力時數、極值風速,分別展開了我包裝設計國陸地、福建沿海的風能等級區劃。國家發展和改革委員會曾提出一套風能等級區劃方案,上述工作為國家風能宏觀布局提供了支撐。20大圖輸出12年,Zheng等綜合 DOE和NDRC的風能等級區劃方案(表 2),展開了中國海域風能等級區劃。2014年,Zheng和Pan利用表 2的方案,展開了全球海上風能等級區劃(圖 1),為海上風電的宏觀布局提供了參考。與美國國家可再生能源實驗室(NREL)根據單一的 WPD展開風能等級區劃相比,Zheng 和 Pan在全球海上風能等級區劃時考慮了風速、WPD、有效風力時數 3個指標。2015 年,栗冬慧依據 WPD、有效風力時數展開了中國海域風能等級區劃。2017 年,Zheng 等提出全時節風能等級區劃新理念(各月的風能等級區劃),并以全球海域作為實例研究。

相對成熟階段

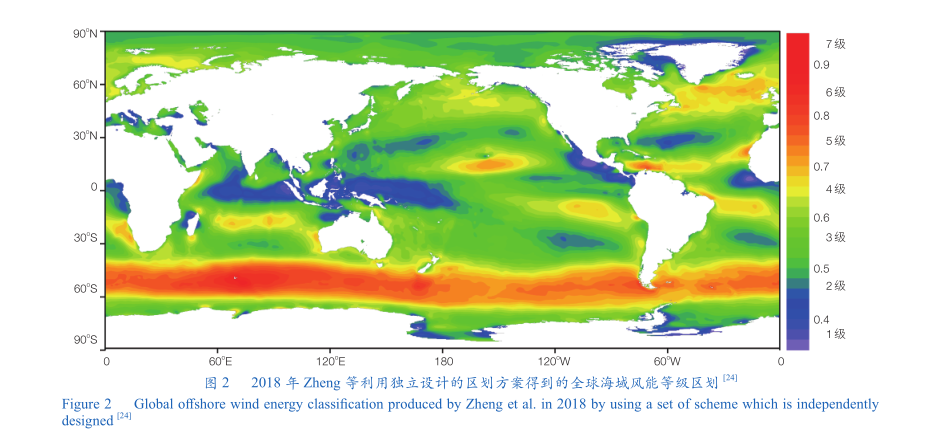

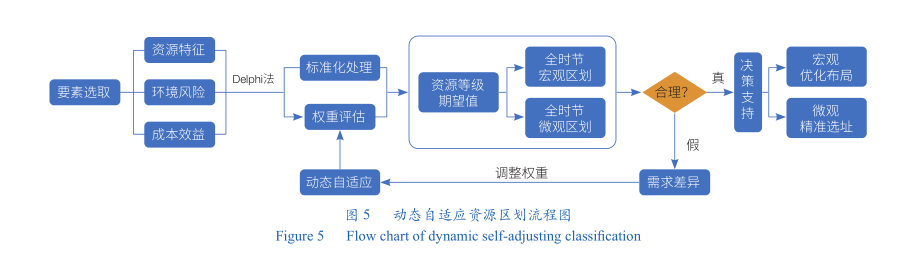

隨著風能可利用率和能級頻率被定義,這兩個關鍵指標被應用于風能等級區劃。2018年,Zheng等利用 Delphi法,構建了一套能兼顧資源特征、環境風險、成本效益的風能等級區劃方案(表 3)。技術路線為:①要素選取。包括 WPD、有效風速頻率(EWSO)、富集率(RLO)、水深(WD)、離岸距離(DC)、極值風速(EWS)、變異系數(Cv)、月變化指數(Mv)8個關鍵要素。②要素的標準化處理。利用風場、水深、海岸線數據,計算得到 WPD、EWSO、RLO、WD、DC、EWS、Cv、Mv,采用極差變換法將上述要素標準化處理。③權重評估。邀請資源評估領域的知名專家評估各要素在風能開發中的權重。④風能等級區劃FRP。基于各要素的權重和標準化后的數值,計算得到風能等級期望值,將其劃分為 7個等級(表 3)展覽策劃,從而實現風能等級區劃(圖 2)。與傳統的風能等級區劃結策展果相比,新方案實現了風能資源要素的充分考慮,在展現風能等級的區域差異方面得到顯著提升。

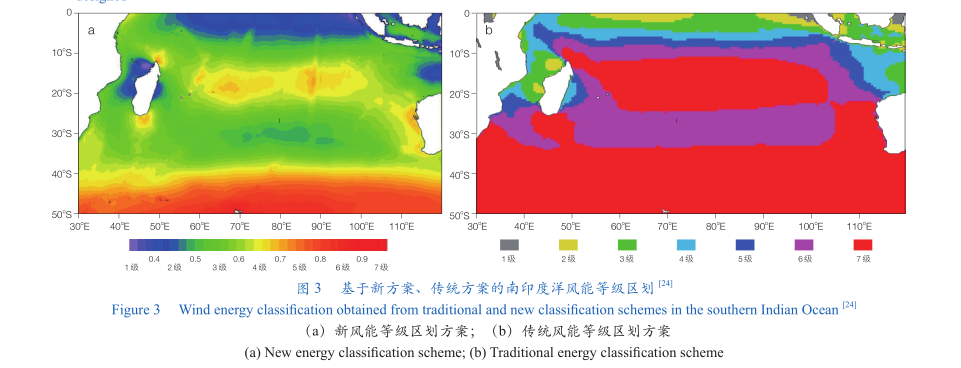

為了對比傳統和新風能等級區劃方案,將圖 1 和圖 2 中的印度洋 20°S—13°S 海域的區劃結果放大(圖 3)。發現兩者存在明顯差異:該海域在新方案中屬于 4 級風能(圖 3a),而在 Zheng 和 Pan的傳統方案中則屬于 7 級風能(圖 3b),在 NREL的傳統方案中也屬于 7 級風能。究竟哪個方案更合理?從“三風四帶”分布特征來看,該海域屬于東南信風帶,為風速相對大值區。但該海域的風力強度遠遠無法與南半球西風帶相比。顯然,傳統方案將印度洋 20°S—13°S 海域和南半球西風帶海域共同劃為最高的 7 級風能并不合理,Zheng 等的新方案更符合機理。

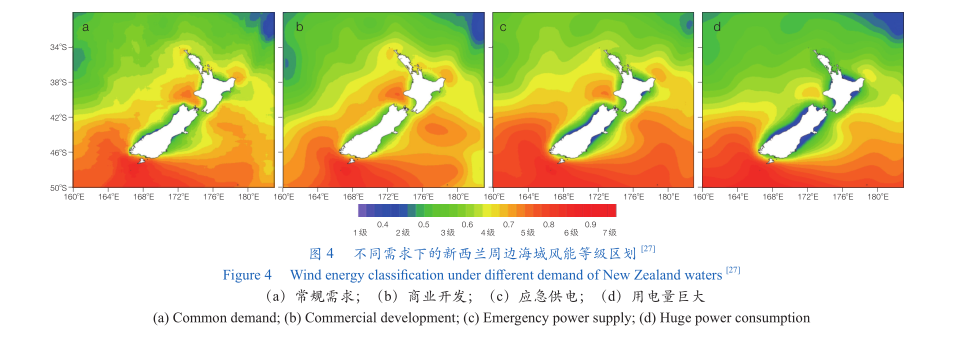

在優化了全球海域風能宏觀區劃后,Zheng 等提出微觀資源等級區劃的理念,并以新西蘭海域作為實例(圖 4a),解決了如何展現資源等級區域差異的難題。Zheng 等指出先期的風能等級區劃屬于常規區劃,難以滿足多樣化開發需求,為此提出了動態自適應風能等級區劃的理念,被國內外同行大量采用。品牌活動主要設定了商業開發(關注成本)、應急供電(關注可利用率)、用電量巨大(關注資源豐富程度)3 種情景,根據需求差異合理對各要素權重進行調整,展開了不同需求下的風能等級區劃,并以新西蘭海域為實例(圖 4b—d)。發現不同需求下,風能等級的空間分布表現出明顯差異。2019 年,Zheng 等 指出不僅需要分析過去的資源特征,更需要關注未來的資源,并展開了不同排放情景下全球海域未來的風能等級區劃。

海上風能等級區劃研究問題分析

未能兼顧資源、風險、成本,制約宏觀戰略布局。長久以來,美國 DOE 的風能等級區劃方案比較通用,對海上風能開發利用起到了促進作用。但該方案只考慮了部分資源特征(WPD、風速、有效風力時數),關系到風能采集效率和產出的穩定性、能級頻率等關鍵指標都尚未考慮,不利于提升資源采集和轉換效率。而傳統風能等級區劃方案主要是考慮資源特征,未能兼顧環境風險,尤其是極端天氣、國際沖突等自然環境與社會環境風險,制約能源風險應對能力。另外,在傳統方案中,水深、離岸距離等密切關系到風能開發成本的要素也沒能充分考慮,不利于降低建設成本。這些因素導致傳統風能等級區劃方案在提高采集效率、保障建設安全、擴大投資效益方面受限。

資源等級的區域差異不顯著,制約微觀精準選址。在風能開發的宏觀選址確定后,最終的資源開發需要落實到具體海域。但現有的風能等級區劃多是宏觀區劃,資源等級的區域差異不顯著。NREL以及 Zheng 和 PanAR擴增實境利用傳統的風能區劃方案,分別展開了全球海域的風能等級區劃。結果表明,南北半球西風帶大范圍海域屬于最優的 7 級風能,難以為西風帶海域的風電場微觀大圖輸出選址提供參考;中低緯度大范圍海域屬于 4—6 級風能,難以為中低緯海域的風電場微觀精準選址提供參考;南海大部分區域屬于 6—7 級風能、孟加拉灣大范圍海域為 6 級風能、長江口-珠江口海域為 7 級風能,區劃結果也難以為上述海域的風電場的風能設施精準選址提供有效依據,這就對關注海域的資源微觀區劃提出了迫切需求。

區劃結果不具普適性,限制多樣化開發。在實際的風能等級區劃時,不同需求對各要素的關注程度截然不同。例如,對于商業開發,更關注與并網難度和投資成本密切相關的水深和展場設計離岸距離,以降低成本。對于島礁供電,尤為重視資源可利用率,以盡可能提升島礁電力自給自足能力。對于用電量巨大的深遠海工程,更關注與資源豐富程度密切相關的 WPD、RLO。而在傳統風能等級區劃方案中,各指標的權重固定不變,導致區劃結果不具普適性,難以滿足多樣化的海上風能開發需求廣告設計,甚至誤導風能開發的選址設計。

在部分月份不適用,限制全時節開發。傳統風能等級區劃展開的是全年等級區劃。針對常年布放的風能裝置,全年的風能等級區劃結果具有較好的參考價值。但有的任務只在部分月份展開,這種情況下全年的風能等級區劃結果則不具有指導價值。例如,從全年風能等級區劃結果來看,南海大部分區域屬于風能富集區,這主要是由該海域夏季強勁的西南風和冬季強勁的東北風貢獻的,而春秋屬于季風過渡季節,風力較弱。如果以全年的風能等級區劃結果來指導南海春秋季節的風能開發,則會出現較大偏差。因此,有必要對各月的資源展開區劃,以滿足全時節資源開發的布局和選址需求。

對未來的風能等級區劃預估不足,制約長期規劃布局。現有工作主要是對過去的風能展開等級區劃,對未來風能展開等級區劃的工作幾近空白,不利于風能資源開發的長期規劃布局。利用歷史風場數據,可以展開過去的風能等級區劃,為當前的風能開發選址提供參考;利用未來風場數據(如聯合國政府間氣候變化專門委員會提供的未來百年國際耦合模式比較計劃風場),可以展大型公仔開未來的風能等級區劃,為風能開發的長遠選址布局提供參考依據。將歷史等級區劃結果和未來等級區劃結果結合使用,可得到風能等級優勢區域的分布和變遷,更好地支撐風能開發的長期規劃布局。

部分區劃結果與機理不符,導致選址依據不準確。利用傳統方案展開的全球海上風能等級區劃表明:印度洋 30°S—35°S 海域屬于 6—7 級風能,資源等級優越。而相對成熟階段的動態自適應風能區劃結果表明該海域是 互動裝置2—3 級風能,屬于相對劣勢區域。哪個方案更符合物理機制?從“三風四帶”來看,該海域處于南半球西風帶和東南信風帶之間的過渡帶,風速較小。顯然,傳統方案高估了該海域的風能等級,與物理機制不符。又如,印度洋 20°S—13°S海域在傳統風能等級區劃中屬于最高的 7 級風能。而相對成熟階段的區劃結果中該海域屬于 4 級風能。印度洋20°S—13°S海域屬于東南信風帶,雖然處于風速相對大值區,但該區域的風力強度遠遠無法與南半球西風帶相提并論。因此,傳統方案將印度洋 20°S—13°S海域和南半球西風帶海域共同劃為風能最高等級并不合理。

對策建議

如何優化與促進海上風能等級區劃研究,更好地推動海上風能產業化、規模化,需要從技術和理論層面解決海上風能開發的宏觀戰略布局、微觀精準選址、長期科學規劃難題,從機構和學科建設與國家品牌建設等方面加強工作。

技術和理論突破

突破技術瓶頸,支撐布局選址。為解決傳統風能等級區劃面臨的上述 6個問題,基于動態自適應風能等級區劃,本文進一步提出全要素、全時節、全海域、動態自適應的風能等級區劃理念。①全要素,即風能等級區劃需要兼顧資源特征、環境風險、成本效益,解決傳統方案容易遺漏關鍵要素的問題。②全時節,即風能等級區劃需要包括全年和各月、歷史和未來的資源區劃,解決傳統方案在部分月份不適用、對未來預估不足的問題。③全海域,即風能等級區劃既要覆蓋全球海域,也要滿足局部關鍵海域的資源等級區劃,解決傳統方案難以展現資源等級區域差異的難題。④動態自適應,即風能等級區劃方案需要能夠滿足商業開發、應急供電等多樣化開發需求,解決傳統方案不具普適性的難題。

提高理論儲備,引導行業標準。未來有必要利用全要素、全時節、全海域、動態自適應的風能等級區劃方案,展開全球海域及局部關鍵海域、不同需求下、全時節(全年和各個月份、歷史狀態、未來不同排放情景)的海上風能宏觀/微觀等級區劃,并繪制全球海域風能等級動態圖譜,為海上風能開發的宏觀戰略布局、微觀精準選址、長期科學規劃提供理論儲備、決策支持。該方案(圖 5)同樣為波浪能、溫差能、海流能等海洋新能源的等級區劃提供了技術途徑。未來同樣有必要推動該方案建設成為資源等級區劃領域的國家標準、國際標準,提升國際話語權。

機構和學科建設

創建協同中心,支撐國家布局。目前關于“21世紀海上絲綢之路”海上風能的研究豐富,但整體多而不精、廣而不深、體系性弱。建議打造國家級“21世紀海上絲綢之路”新能源協同中心,整合多方資源,形成合力突破新能源研究面臨的宏觀戰略布局、微觀精準選址、短期精準預報、長期科學預估、環境風險規避、新能源應用大數據建設等瓶頸,打破“小作坊”式研究現狀,從根源上解決小、散、多的現象,提升為國家新能源布局解決實際問題、提供決策支持的能力。

創建學科集群,創新人才培養。“海洋命運共同體”等倡議面臨的一系列瓶頸,歸根結底是學科建設、人才培養的問題。建議創建國家倡議需求下的學科集群(如“海洋命運共同體”學科集群),聚焦海洋新能源開發、風險監測預警、新能源大數據建設等前沿交叉領域,開設國家倡議主題課程。提出“碩博化開展本科教育”跨越式人才培養理念,縮短培養周期,提高培養質量。著力培養海洋新能源尖端專業人才、具有綜合專業素養的智庫人才。以前沿學科集群為支撐,創新人才隊伍為根本,支撐國家倡議高質量建設。

國家品牌建設

發布能源數據,展現大國擔當。海洋大數據是綜合國力的重要標志,但該領域始終被歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)等歐美機構主導。例如,在海浪統計分析時,ECMWF整合分析的數據集(ERA5、ERA-Interim)等資料比較通用,但卻來自歐美。歐美提供的海洋大數據多為原始數據,存在體量大、信息密度低的弱點。科學地從海量原始數據中提取關鍵信息人形立牌,建立應用大數據,是實現海洋高質量建設的核心所在,也是歐美亟待攻克的難題。建議我國大力推動海洋應用大數據建設,探尋彎道超車突破口。Zheng等創建的“21世紀海上絲綢之路”新能源大數據得到國際同行認可和應用,為我國海洋大數據彎道超車提供了新思路。

推動國家品牌,重塑國際話語。建議通過創立國際獎項、創辦專業期刊、主持領域專刊等措施,重塑海洋新能源領域的國際話語體系,并促進“海洋命運共同體”“21世紀海上絲綢之路”等國家品牌。奇藝果影像創立以國家倡議為主題的國際獎項(如“海洋命運共同體”國際新能源獎),打破國際獎項的設置、評審被國外主導的傳統。創辦以國家倡議為主題的峰會,不斷凝聚國際共識與支持攤位設計。Zheng等推出了以“21世紀海上絲綢之路”為主題的新能源大數據 1套、英文叢書 1套、主旨報告/專題講座 16 場、專題研究 3期、主記者會持專刊 5期(其中3期為 SCI期刊),帶動了大量國內外專家為國家倡議貢獻智慧和力量,為本建議提供了技術途徑。

結論與展望

俄烏沖突、全球氣候異常等導致的能源危機,給國家能源安全提出了警示。海上風能等海洋能將是突破能源危機、實現“雙碳”目標的重要支撐。但為何裝備先進的歐洲國家難以依靠海洋能度過能源危機,根源在于其海洋能戰略規劃時未能考慮國際環境風險影響和極端天氣威脅等因素。整體來看,全要素、全時節、全海域、動態自適應的風能等級區劃方案風能等級區劃具有以下優勢:①兼顧資源特征、環境風險(含自然環境和社會環境風險)、成本效益;②可充分展現資源等級的區域差異;③滿足多樣化開發需求;④全時節適用;⑤實現了未來風能等級區劃; ⑥與物理機制吻合。解決了傳統風能等級區劃方展場設計案面臨的 6個難題,有利于增強能源風險抵御能力,可為海上風能開發的宏觀戰略布局、微觀精準選址、長期科學規劃等提供科技支撐、決策支持,也為波浪能、溫差能、海流能等海洋新能源的布局和選址提供了技術途徑。

未來有必要參考本文提出的新風能等級區劃方案,展開全球海域(或關鍵海域)、不同需求下、全時節(全年和各個月份、歷史狀態、大型公仔未來不同排放情景)的海上風能宏觀/微觀等級區劃,并繪制風能等級區劃動態圖譜,為海洋新能源開發積累一手基礎信息和理論儲備,助力海上風能產業化、規模化,助力奇藝果影像“雙碳”目標,保障國家能源安全;并推動該方案建設成為海洋新能源區劃領域的國家標準、國際標準,夯實國家在該領域的國際話語權。積極推動創新成 TC:08designfollow